もう免許を取ってから7年以上経つ今となっても、教習所で習ったことでいまいち腑に落ちないことがあります。

そのうちの一つが「ウインカー」のタイミングの話

学科の授業では曲がり始める30m手前で出すように!って教わるけれど・・・

そもそも30mってどうやって測るんだ?って思いませんか??

そのくせ教本を読んでも30mの基準なんてどこにも書いてない!

さすがに7年も運転してるとなんとなくの距離感が体に染みついてますが、教習中や免許取り立ての頃は案外戸惑った覚えが^^;

でも実は“なんとなく”でなくきちんとした指標もあるんですよ!

ということで、今回はウインカー点灯のタイミングをわかりやすく紹介します♪

スポンサードリンク

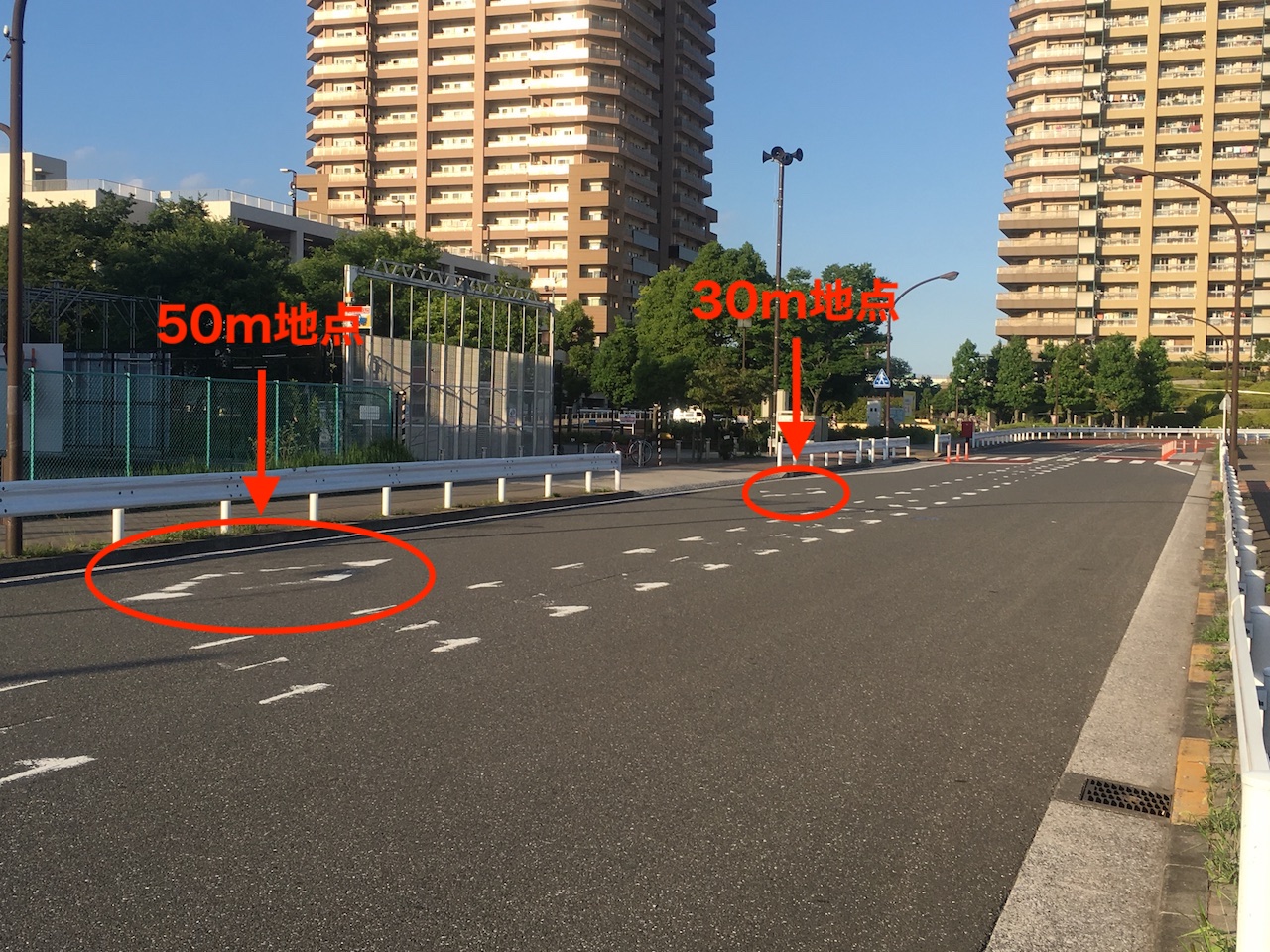

①交差点の予告マークを利用する

信号のない横断歩道の手前には、ダイヤマークが書かれています。

このマークは横断歩道の手前50mと30mの2地点にあるので、2個目のマークに到達した時点でウインカーを出せば、きっちり30m手前ということになります。

②破線の長さを利用する

道路に惹かれている破線は一定の長さで引かれていて、一般道なら破線部分5m、空白部分5mになっています。

なので破線と空白のセットで10m × 3 = 30mがわかりますよ。

ちなみに高速道路だと破線→6m、空白部分9mです。

③交差点の破線→実線に変わるタイミング

ある程度の規模がある交差点だと、②で紹介したような破線が実線に変わる場所があります。

この実線の長さが停止線の位置からおよそ30mくらいなので、ここに差し掛かったらウインカーを出すのも一つの目安になります^^

ただ、交差点によって若干長さが変わることもあり、かなり大きな交差点だともっと長くなったりすることもあるので、あくまで“目安”くらいに考えておきましょう。

スポンサードリンク

④駐車禁止の区画線を利用する

①に似てますが、よく交差点付近の路肩にある駐車禁止の表示を利用するのも手です。

シマシマ模様は約1.5mおきに塗られているので、シマシマが10個で30mということになります。

ただ、実はシマシマ模様の長さは一定ではなく、長さは1~2mの間という決まりになっているので、場所によっては微妙に変わることも

それにわざわざ15個数えるのは面倒だし、何よりずっとよそ見することになるのであまりするので現実的じゃありません^^;

予備知識として頭の片隅に置いておくくらいがいいかも

⑤止まってる車の台数で判断する。

交差点が赤信号で前に車が何台か信号待ちしていたら、それを利用しておおよその距離を測ることもできます。

もちろん車によって全長は変わりますが、街中でよくみる車種のプリウスであればは車両全長が約4.5m

前の車との車間距離が1.5mほどと仮定した場合は、車+車間距離で約6mになります。

なので前に車が5台止まっていれば、おおよそその地点が交差点の30m手前です。

さいごに

いかがでしたか?

教習所ではなんとなくあやふやな感じになるウインカーのタイミングですがw

路上にあるものをうまく使えば30mの距離もおおよそ見当をつけることができます。

ただ、30mというのもあくまで指標

一番大事なのは常に周りの状況に気を配り、ほかのドライバーにとってわかりやすいタイミングを意識しておくことです。

そうすれば自然と安全に対する意識も身につきますし、周りに配慮した運転ができるようになるはずです。

今回紹介した内容は、運転感覚を養うための知識として活用してみてくださいね♪

コメントを残す